本記事は弁護士の山本飛翔(つばさ)さんによる寄稿です。これまで数多くのスタートアップを支援してきた山本さんは、2020年3月に「スタートアップの知財戦略」を出版、同月には特許庁主催「第1回IP BASE AWARD」知財専門家部門で奨励賞を受賞しました。

また、大手企業とスタートアップの両方をサポートしてきた経験を生かし、特許庁・経済産業省「オープンイノベーションを促進するための支援人材育成及び契約ガイドラインに関する調査研究」(いわゆるモデル契約)に事務局として関与しています。

本連載では「事業成長を目指す上で、スタートアップはいかに知財を活用すべきか」という点をご紹介していきます。過去の記事一覧はこちら。

シード期の知財は特許出願すべきか、それとも秘匿化すべきか

シード期のスタートアップの多くは、プロダクトを作り上げていく過程で「肝となる技術」が徐々に固まっていきます。こうした技術を事業成長に活かすにあたっては、特許を出願するケース、または、ノウハウとして秘匿化するケースが考えられます(第1回のオープン・クローズ戦略の解説もご参照ください)。

その棲み分けを決定するにあたっては、さまざまな要素がありますが、例えば、以下のものが挙げられます。

①他社がキャッチアップするまでの期間が短いか、長いか

この期間が短ければ、特許出願後の出願書類の公開(原則:出願日から1年6カ月)によるデメリットが小さい一方、特許権による独占のメリットが大きいことになります。他方、この期間が長ければ、公開によるデメリットが大きく、特許権による独占のメリットが小さいことになります。

なお、近時、技術的なスペックを追い求めるよりは、ユーザーの視点でユーザーの望むものを創ることが重要と言われています(デザイン思考など)。そのため、自社事業にとって重要なポイントは、「気付くことは困難であっても、気付いてしまえば簡単」というものも少なくなく、特許権による独占のメリットが大きい場面は多いかもしれません。

②特許権の侵害を立証しやすいかどうか

例えば、UIに現れないソフトウェアやプログラムのバックエンドの構成だけで特許権を取得できたとしても、侵害立証ができない可能性もあります。その場合、特許出願後の公開によるデメリットが大きく、特許権による独占のメリットが小さいといえます。

以上のほかにも、スタートアップ固有の事情も考慮する必要があります。

③不正競争防止法上の「営業秘密」として保護を受けられるか

ノウハウとして秘匿化するという選択をする場合、当然、(i)流出の可能性(流出防止のための対応策)、(ii)流出時の対応策を考えなければいけません。

(i)については、人も時間もリソースも限られているスタートアップが、大企業のように厳格に営業秘密の管理を行うことは、特にシード・アーリーの段階では難しいです。したがって、流出のリスクは常に考えておく必要があります。

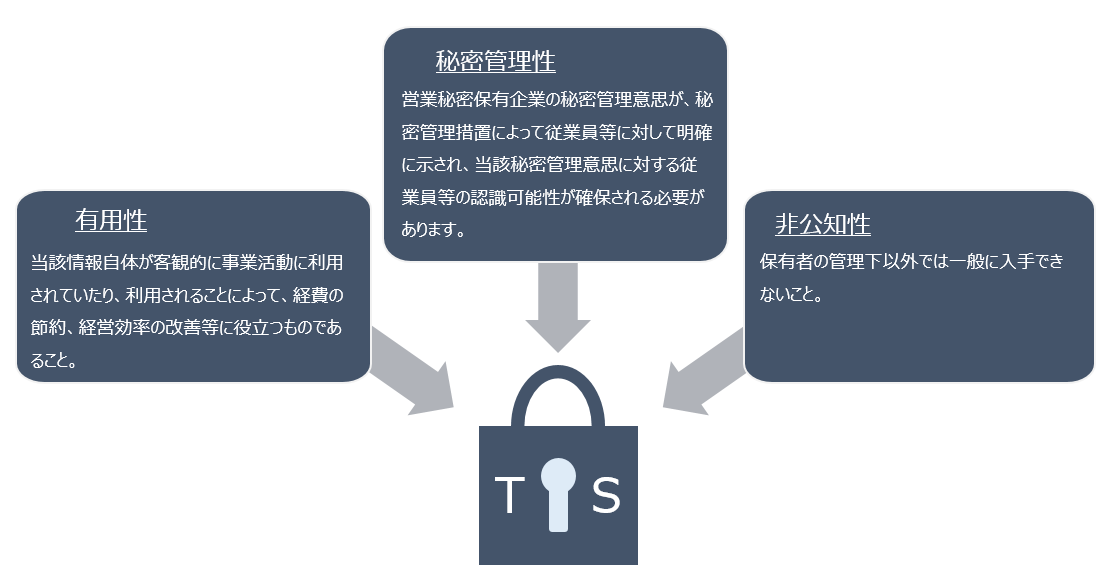

また、不正競争防止法では、企業の秘密情報が不正に取得・使用された場合、差止・廃棄請求や損害賠償請求を行うことができます。そのためには、企業の秘密情報が、不正競争防止法上の「営業秘密」として管理されていることが必要です。この「営業秘密」に該当するための要件は以下の3つになります。

(A)秘密として管理されている[秘密管理性]

(B)生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報である[有用性]

(C)公然と知られていない[非公知性]

しかし、スタートアップの限られたリソースで、秘密として十分に管理していくことも容易ではありません。

そのため、営業秘密として保護していくことを選択した場合、営業秘密として管理することの困難性(流出の危険)および、流出した場合に「営業秘密」としての保護を受けることの困難性が付きまとうこととなります。

M&Aのタイミングで遭遇する、特許非出願の落とし穴

これに対し、もうひとつの選択肢である特許化について、営業秘密として秘匿化した場合と比べて考えてみます。

(i)リスク評価の前提事実の明確化

まず、M&AによるEXITを目指した場合を考えてみると、買収のきっかけとなったポイントとなる技術が営業秘密として秘匿されており、「CTOやその他技術者の頭の中に全てある」などと言われてしまうと、評価が非常に困難となります。

スタートアップで肝となる技術を特許出願していない場合、当該技術が第三者に伝わる形で文書、またはデータとして残っていることは稀です。この場合、その技術の特許を取得できる可能性や、その技術が第三者の知的財産権を侵害する可能性について、きちんと調査することは困難であり、(リスクやメリットの有無すら判断できず、)DDにおいてマイナスポイントになりがちです。その結果、事業価値を下げる交渉材料や、そもそもM&Aをやめるという判断につながりかねません。

(ii)価値の明確化

また、大企業サイドからすれば、特許権がないのであれば、(不正競争防止法上の「営業秘密」に関する「不正競争」を行わない限り)、スタートアップに当該技術を法律上独占されることもありません。そのため、案件ベースで製造委託や共同開発などを行い、メカニズムさえわかれば、後は自社でやるという決断が出てきても不思議ではありません。

他方、メカニズムがわかったとしても、そのスタートアップの特許権を回避して同様のことを行うことが困難な(または工数や費用の関係でペイしない)場合や、後発の第三者の出現を抑止したいと考えている場合には、特許権を会社ごと買収してしまった方が良い、という判断が出てくることも合理的です。

さらに、大企業側の社内決裁の場面を想像しても、担当者が決裁権者を説得する際に、対象企業に特許権がある場合の方が、当該企業とアライアンスやM&Aしなければならないというストーリーを組み立てやすいことは間違いないでしょう(このことは、スタートアップが資金調達の際に特許権があった方が自社のマーケット独占や他社との競争優位性を説明しやすいことと同様です)。

特許がM&A対象として目を付けられるきっかけに

(iii)大企業にM&A対象企業として目を付けられるきっかけの増加

知財に目を配っている大企業であれば、自社の製品・サービスを設計する際、第三者の特許権を侵害するおそれがないかどうか調査することが通常です。そのため、スタートアップが特許出願を行っていた場合(特に権利化までしていた場合)には、大企業が同じことをやろうと考えた際に、当該特許に出会うことになります。

特許権の内容や大企業のスタンスによっては、M&Aを行うという決断につながる場合もあれば、そうでなくとも、ライセンスや共同開発などのアライアンスの話に発展する可能性も出てきます。

(iv)アピール材料の増加

スタートアップは、自社のプロダクト(サービス)を積極的に市場に向けてアピールしていく必要があり、その際は、肝となるアイディアや技術を実装した機能などを紹介した方が効果的な場合がほとんどといえるでしょう。

しかし、営業秘密として秘匿する場合は、当然、少なくとも肝となる部分は開示できない(非公知性の要件)ため、アピールに制約が課されます。他方、特許出願をしておけば、出願後には積極的にアピールできることはもちろん、自社の技術の優位性や独自性を特許権によって裏付けることもできます(なお、スタートアップ界隈のメディアの方によれば、特許権を絡ませたリリースは拡散されやすく反響も大きくなりやすいとのことです)。

また、資金調達の際、事業戦略の説明にあたって、自社による市場独占や競争優位性を説明するにあたっては、特許権による独占という裏付けがあった方が説得的になることはもちろんです。

MVPローンチ時に知財で気をつけるべきこと

以上検討してきたように、スタートアップも一般の企業と同様、特許出願すべきか、営業秘密として秘匿化すべきかという選択を行わなければいけない場面が出てきますが、スタートアップ固有の事情を踏まえれば、特許出願を選択するメリットの方が大きい場合が多いものといえるでしょう。以下、それぞれの選択をした場合の留意点について触れておきます。

権利化の遂行

特許の権利化を選択する場合、留意したいのは、国内優先権(特許法41条1項)の活用です。

すなわち、近年、スタートアップでよく採られる手法として、まずはMVP(Minimum Viable Product:実用最小限の機能だけを持つ製品)をローンチし、ユーザーの反応やフィードバックを踏まえながら機能の追加や改良などを行っていく手法(リーンスタートアップ)があります。

この場合、早い段階で特許出願しなければいけないものの、マーケットインの段階ではプロダクトは本当の意味では完成しておらず、マーケットインから短期間で(多くの場合、国内優先権の期限である1年の間には)プロダクトは改良されていきます。そのため、当初のマーケットインの前には出願を行いつつ、その後国内優先権を活用してユーザーのフィードバックを踏まえて改良結果をカバーできるような特許権を作りこんでいく必要があります。

秘匿化の遂行

秘匿化を選択する場合、流出してしまった場合に備え、不正競争防止法上の営業秘密として保護を受けることができる状態に整えておく必要があります。基本的には、上述した営業秘密管理規程の策定、および、これに従った運用が重要となりますが(※1) 、上記の規程案をそのまま使用するのではなく、自社に即した営業秘密管理規程の策定・運用を行う必要があることには留意する必要があります。

今回は、シード期におけるスタートアップと知財の関係のうち、権利化・秘匿化に関する留意点についてご紹介しました。次回からは、シード期の留意点のうち、職務発明に関する留意点をご紹介いたします。

ご質問やご意見等ございましたら、TwitterまたはFacebookよりお気軽にご連絡ください。本連載と関連し、拙著『スタートアップの知財戦略』もご参照ください。

※1 営業秘密管理規程の策定・運用については、平野隆之氏「スタートアップと営業秘密〜将来のオープン&クローズ戦略に備えて〜」パテント2019 Vol. 72 No. 1等をご参照ください。